Das Ziel des vorgestellten Konzepts ist die Entwicklung eines neuartigen Therapiesystems, das auf Erkenntnissen der Neurowissenschaften und Bewegungslehre basiert. Dieses System soll es ermöglichen, Patienten mit motorischen Beeinträchtigungen mit minimalem oder keinem direkten Körperkontakt zu therapieren. Angedacht ist der Einsatz bei Patienten mit Bewegungsstörungen infolge neurologischer Ereignisse (z.B. nach Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, Hirnblutung oder neurochirurgischen Eingriffen) sowie bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder Multipler Sklerose. Darüber hinaus wird ein präventiver Einsatz bei älteren Menschen mit altersbedingten motorischen Einschränkungen angestrebt, um deren Mobilität und Selbstständigkeit zu erhalten und Stürzen vorzubeugen.

Neurowissenschaftlicher Hintergrund motorischer Bewegungsabläufe

Bewegungen des Körpers werden vom Gehirn initiiert und über das zentrale und periphere Nervensystem gesteuert. Motorische Signale entstehen in höheren motorischen Zentren (wie dem motorischen Kortex) und werden über motorische Nervenbahnen – etwa die Pyramidenbahn – an das Rückenmark und von dort zu den Muskeln geleitet. Parallel dazu spielt sensorisches Feedback eine entscheidende Rolle: Propriozeptive Rückmeldungen aus Muskeln und Gelenken sowie visuelle und vestibuläre Informationen fließen kontinuierlich zurück ans zentrale Nervensystem. Diese sensorischen Rückmeldungen werden im Gehirn und Rückenmark integriert, um Bewegungen in Echtzeit zu koordinieren und anzupassen. So entstehen komplexe Regelkreise, in denen motorische Bahnen (für die Bewegungsausführung) und sensorische Bahnen (für die Wahrnehmung der Bewegung) eng zusammenwirken. Dieses Zusammenspiel ermöglicht präzise Bewegungsabläufe und bildet die Grundlage für motorisches Lernen.

Motorisches Lernen bezeichnet den Prozess, durch den das Nervensystem neue Bewegungen erwirbt oder bestehende Bewegungsmuster durch Übung und Erfahrung anpasst. Neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass das Gehirn beim Erlernen neuer Bewegungen sehr schnell reagiert: Wenn ein Organismus (Mensch oder Tier) eine neue Bewegung lernt, beginnen die betreffenden Nervenzellen nahezu augenblicklich damit, sich neu zu vernetzen. Bereits innerhalb kurzer Zeit (teils innerhalb einer Stunde) können sich in den motorischen Hirnarealen neue synaptische Verbindungen bilden. Während des Übens werden relevante neuronale Verknüpfungen gestärkt und irrelevante abgeschwächt, was zu einem stabilen “Bewegungsgedächtnis” führt. Diese Fähigkeit des Gehirns, seine Verknüpfungen auf Grundlage von Erfahrung umzubauen, bleibt selbst im höheren Alter grundsätzlich erhalten – ältere Erwachsene zeigen weiterhin trainingsinduzierte Anpassungen in der Hirnstruktur und -funktion, wenngleich Lernrate und Plastizität etwas reduziert sind. Somit können auch Senioren durch gezieltes Training neue motorische Fertigkeiten erlernen und ihre Koordination verbessern, was etwa im Kontext der Sturzprävention bedeutsam ist.

Ein zentrales Konzept bei der Rehabilitation neurologischer Patienten ist die Neuroplastizität. Neuroplastizität bezeichnet die Fähigkeit des Gehirns, seine neuronalen Strukturen und Funktionen durch Lernen, Erfahrung oder nach Verletzungen anzupassen. Sie ist die biologische Grundlage dafür, dass gesunde Hirnareale nach einer Schädigung neue Aufgaben übernehmen und Funktionsausfälle kompensieren können. So können nach einem Schlaganfall z.B. intakte Bereiche um das Infarktareal neue Verbindungen bilden und verlorene Funktionen teilweise übernehmen. Durch geeignete Therapien lässt sich dieser Umbauprozess gezielt fördern – intensive, aufgabenspezifische Rehabilitation stimuliert nachweislich die neuroplastischen Veränderungen und verbessert so die motorischen Funktionen selbst in chronischen Phasen nach Schlaganfall. Insgesamt gilt: Das zentrale Nervensystem behält lebenslang ein gewisses Maß an Anpassungsfähigkeit, und Therapieansätze, die motorisches Lernen und sensorische Rückkopplung nutzen, können diese Plastizität ausschöpfen, um Funktionen wiederherzustellen oder zu erhalten.

Konzept und Funktionen des Systems

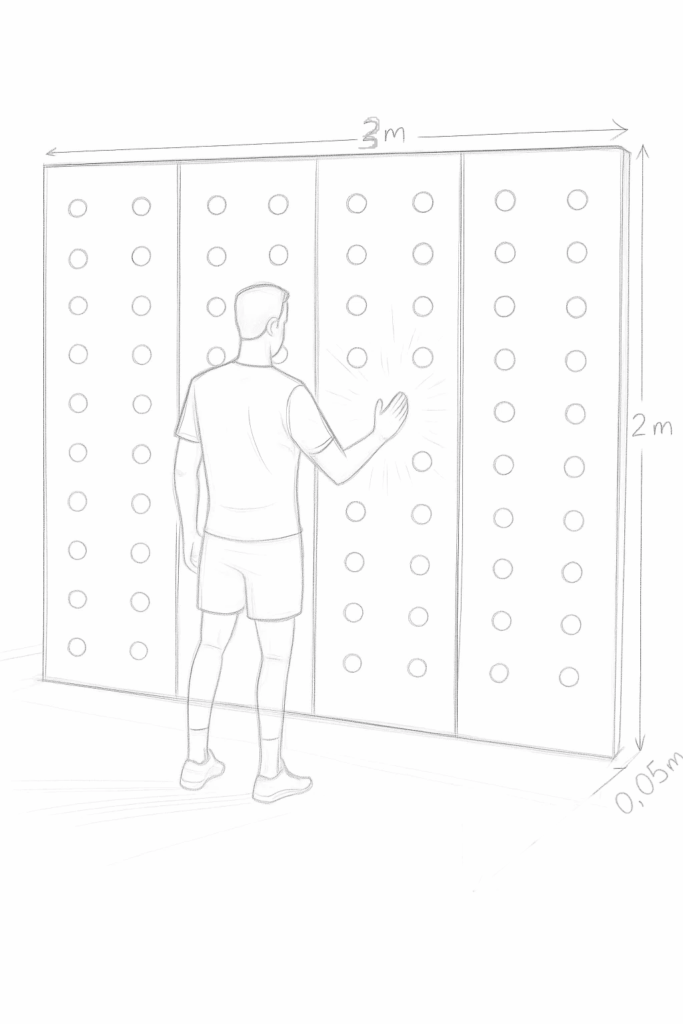

Abb. 1: Illustration eines kontaktlosen Trainingssystems, das visuelle Reize nutzt. Lichtsignale auf einer Wand dienen als Ziele, die der Patient mit Händen oder Füßen erreichen muss. Ein Tablet steuert die Übungen und wertet die Reaktionen aus.

Das vorgeschlagene Therapiesystem setzt auf einen kontaktlosen, interaktiven Ansatz. Konkret soll der Patient durch audiovisuelle Reize zu Bewegungen motiviert werden, ohne dass ein Therapeut ihn manuell führen oder berühren muss. Technisch ließe sich dies z.B. durch eine sensorgestützte Trainingswand mit Lichtsignalen umsetzen: Auf der Fläche der Wand leuchten in bestimmten Mustern Punkte oder Symbole auf, die der Patient mit den Händen oder Füßen erreichen soll. Solche Lichtimpulse geben räumliche Bewegungsabläufe vor, denen der Patient aktiv folgen muss. Gleichzeitig erfassen Sensoren die Reaktionen und Bewegungen des Patienten, um Feedback zu geben und den Trainingsfortschritt zu überwachen (etwa über eine verbundene App-Steuerung). Dieses Konzept ermöglicht es dem Patienten, selbstständig Bewegungen auszuführen und zu üben – der Therapeut kann dabei aus der Distanz Anweisungen geben oder Programme einstellen, muss aber körperlich kaum eingreifen.

Ein Schlüsselelement des Systems ist die Kombination von kognitiver Herausforderung und motorischer Aktivität. Der Patient muss die visuellen Signale mit Aufmerksamkeit verfolgen und rasch darauf reagieren, was eine gleichzeitige Beanspruchung von Gehirn und Muskelapparat bewirkt. Dieses Vorgehen stellt einen neuartigen, multidimensionalen Trainingsansatz dar: Kognitive Aufgaben werden sinnvoll mit ganzkörperlichen Bewegungen verknüpft, sodass mehrere Fähigkeiten parallel geschult werden. Das Training ist dadurch mehrdimensional und funktional, orientiert an alltagsrelevanten Anforderungen. Ein besonderer Fokus liegt auf dem visuellen System: In vielen herkömmlichen Therapien wird ein spezielles Augentraining vernachlässigt, doch die visuelle Wahrnehmung spielt eine zentrale Rolle bei der Bewegungssteuerung. Rund 80% der Informationen aus der Umgebung nimmt das Gehirn über die Augen auf; nahezu alle Bewegungen werden anhand visueller Eindrücke koordiniert. Daher integriert das System gezielte Augen-Hand- und Augen-Fuß-Koordinationsübungen, um die visuell-motorische Abstimmung zu verbessern. Tatsächlich können Trainingseinheiten, die die Blicksteuerung und die körperliche Reaktion koppeln, die visuoräumliche Wahrnehmung schärfen. Gleichzeitig führen sie zu einer deutlichen Verbesserung von Reflexen und koordinativen Fähigkeiten. Übungen, die z.B. das schnelle Berühren aufleuchtender Ziele erfordern, steigern nachweislich die Reaktionsschnelligkeit und fördern die Auge-Körper-Koordination. Ein positiver Nebeneffekt ist die Reduktion von Bewegungsschwindel (Unwohlsein durch Bewegungsreize) und eine Verminderung der Sturzgefahr durch das Training von Gleichgewicht und Reflexen. Insgesamt beruht dieses Systemkonzept auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen, die die Bedeutung von visueller Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und sensorischem Feedback für das motorische Lernen hervorheben. Es übersetzt diese Erkenntnisse in eine praxisnahe Technologie, die Patienten spielerisch fordert und fördert.

Anwendungen in der neurologischen Rehabilitation

Ein Hauptanwendungsgebiet des Systems liegt in der Rehabilitation von Patienten nach neurologischen Schädigungen. Dazu zählen insbesondere Schlaganfall-Patienten sowie Menschen nach Schädel-Hirn-Traumen, Hirnblutungen oder neurochirurgischen Eingriffen (etwa der Entfernung von Tumoren). Bei diesen Patientengruppen sind oft Teile des Gehirns geschädigt, die für Bewegung und Koordination zuständig sind, was zu Lähmungen, Koordinationsstörungen oder Spastiken führen kann. Das vorgestellte Therapiesystem zielt darauf ab, die Neuroplastizität maximal zu stimulieren, um verlorene Funktionen ganz oder teilweise wiederzuerlangen. Durch die intensiven, wiederholten Bewegungsübungen – maßgeschneidert auf die Fähigkeiten des Patienten – wird das Gehirn angeregt, neue neuronale Verknüpfungen zu bilden und Funktionen umliegender, gesunder Areale zu stärken. Insbesondere die Integration beider Gehirnhälften spielt in diesem Konzept eine Rolle: Studien zeigen, dass eine gezielte Anregung der betroffenen Hemisphäre (z.B. durch Aufgaben, die hauptsächlich den paretischen Arm fordern) zu spürbaren Funktionsverbesserungen führen kann. Ein Beispiel dafür ist die Forced-Use-Therapie (Constraint-Induced Movement Therapy), bei der der gesunde Arm ruhiggestellt wird, um den Einsatz des betroffenen Arms zu erzwingen – was nachweislich die Plastizität fördert. Das vorliegende System erlaubt ähnliche Prinzipien, indem es Übungen vorgibt, die gezielt die schwachen oder gelähmten Gliedmaßen einbeziehen und aktivieren. Unterstützt durch motivierende visuelle Reize und unmittelbares Feedback lernt der Patient, die betroffene Extremität vermehrt einzusetzen, was die Reorganisation im Gehirn unterstützt.

Auch bei neurodegenerativen Erkrankungen wie Parkinson oder Multipler Sklerose (MS) bietet das System einen neuartigen Therapieansatz. Bei Parkinson-Patienten treten charakteristische Bewegungsstörungen wie Verlangsamung, Zittern und Ganginstabilität auf. Ein bekanntes Phänomen ist das Freezing of Gait (plötzliche Gangblockade). Forschungsergebnisse legen nahe, dass externe visuelle Reize Parkinson-Patienten helfen können, die gestörten internen Bewegungsimpulse zu umgehen: Durch das Bereitstellen von räumlichen visuellen Hinweisen können Patienten quasi alternative neurale Wege nutzen und die defizitären Basalganglien-Schaltkreise umgehen, um eine Bewegung auszuführen. So wurde bereits in den 1990er Jahren entdeckt, dass z.B. das Projektionen einer Laserlinie auf den Boden Parkinson-Patienten mit Gangblockaden hilft, ihre Schritte wieder in Gang zu bringen. Das hier beschriebene System setzt genau an diesem Prinzip an, indem es visuelle Zielpunkte liefert und die Aufmerksamkeit der Patienten auf externe Reize lenkt. Dies kann zu verbesserten Gangmustern und weniger Standphasen führen, wie neuere Studien mit tragbaren visuellen Cue-Systemen zeigen (z.B. längere Schrittlängen, höhere Fußhebung und insgesamt stabilerer Gang unter Cue-Bedingungen). Übertragen auf unser Konzept bedeutet das: Ein Parkinson-Patient könnte mit Hilfe der Lichtsensor-Wand gezielt daran trainieren, Schritte zu initiieren oder Armbewegungen flüssiger auszuführen, indem er sich auf aufleuchtende Ziele konzentriert. Die Kombination aus visueller Stimulation und eigener Bewegung fördert dabei auch hier die Neuroplastizität – das Gehirn wird ermutigt, alternative Steuerungswege (z.B. über den prämotorischen Kortex und Parietallappen) zu nutzen, um die Bewegung trotz basalgangliärer Defizite zu ermöglichen.

Für Patienten mit Multipler Sklerose (MS), bei denen es durch entzündliche Zerstörung von Nervenleitungen zu vielfältigen motorischen Problemen kommt, steht vor allem der Erhalt und die Anpassung von Bewegungsfunktionen im Vordergrund. Da MS-Patienten oftmals unter Fatigue, Koordinationsstörungen und Muskelschwäche leiden, kann das kontaktlose Trainingssystem helfen, regelmäßige Bewegungsübungen ohne Überlastung durchzuführen. Wichtig ist auch hier das Prinzip des motorischen Lernens: Untersuchungen zeigen, dass Menschen mit MS trotz neurologischer Schäden neue motorische Fertigkeiten erlernen und vorhandene Fähigkeiten verbessern können, wenn das Training ausreichend intensiv und gezielt ist. Rehabilitation bei MS geht mit nachweisbaren funktionellen und strukturellen Anpassungen im Gehirn einher – es wurden positive, adaptive Veränderungen in Hirnarealen mittels MRT beobachtet, die parallel zu klinischen Verbesserungen auftreten. Unser System könnte solche Effekte begünstigen, indem es abwechslungsreiche, motivierende Übungsaufgaben stellt und damit die Patienten zu regelmäßigem Training animiert. Die kontaktlose Interaktionsform erlaubt es zudem, auch Patienten mit stärkeren körperlichen Einschränkungen oder im Rollstuhl einzubeziehen, da z.B. auch sitzende Übungen (wie das Erreichen von Zielen mit den Armen) programmiert werden können.

Zusammenfassend bietet das System in der neurologischen Rehabilitation die Möglichkeit, therapeutisch bedeutsame Prinzipien (Aufgabenspezifität, hohe Wiederholungszahl, sensorisches Feedback) in einer patientenfreundlichen Form umzusetzen. Es fördert die aktive Teilnahme des Patienten an der Therapie und stützt sich auf Mechanismen der Neuroplastizität, um Funktionen wieder aufzubauen. Erste wissenschaftliche Erkenntnisse und bestehende Ansätze (etwa visuelles Cueing, robotergestützte Therapie, Virtual-Reality-Training) untermauern die Machbarkeit eines solchen Konzepts, sowohl was die technische Umsetzung als auch die erwartbaren therapeutischen Effekte betrifft.

Prävention im Alter und Sturzprophylaxe

Neben der Anwendung bei manifesten Erkrankungen soll das System präventiv eingesetzt werden, insbesondere für Senioren mit nachlassender Motorik. Im höheren Alter lässt oft die Koordinationsfähigkeit nach, Reaktionsgeschwindigkeit und Gleichgewicht verschlechtern sich – dies erhöht das Risiko für Stürze und damit verbundene Verletzungen. Hier setzt das Trainingssystem an, indem es älteren Menschen ein gezieltes Koordinationstraining ermöglicht, das sicher und anpassbar ist. Durch Übungen, die die Auge-Hand- und Auge-Fuß-Koordination verbessern, kann nachweislich die Standsicherheit erhöht werden. Beispielsweise lernt ein Nutzer, schneller auf ein optisches Signal am Boden zu reagieren und den Fuß gezielt dort zu platzieren – eine Fähigkeit, die im Alltag etwa beim Umgehen von Hindernissen oder beim Auffangen eines Stolperns hilft. Studien zu Sturzprävention betonen, dass Balance- und Reaktionstraining einen entscheidenden Beitrag zur Reduktion von Stürzen leisten kann. Durch das multidimensionale Training (visuell, kognitiv und motorisch zugleich) werden beim Nutzer mehrere Systeme gleichzeitig geschult: Das visuelle System lernt, Änderungen im Blickfeld schneller zu verarbeiten, das motorische System führt zügig die notwendigen Ausgleichsbewegungen aus, und das Gleichgewichtssystem passt sich verbesserten Reaktionen an. Übungen mit diesem System könnten z.B. darin bestehen, dass ein älterer Mensch abwechselnd mit dem rechten und linken Fuß aufleuchtende Felder auf der Wand oder dem Boden berührt. Dadurch werden Gleichgewicht und beidseitige Koordination trainiert, was im Alter oft nachlässt. Praktischerweise ist das Training berührungslos, wodurch es auch für Personen geeignet ist, die kein intensives Gerätetraining oder keinen engen Körperkontakt wünschen. Regelmäßige Anwendung eines solchen Systems im Seniorensport oder in der Physiotherapie kann helfen, typische altersbedingte Abbauprozesse zu verlangsamen. Tatsächlich zeigen Beobachtungen, dass bei Personen über 60 Jahren ein derartiges Training die Auge-Hand- bzw. Auge-Fuß-Koordination messbar verbessert und damit die Sturzgefahr reduziert[22]. Zusätzlich wirkt die körperliche Aktivität präventiv gegen Herz-Kreislauf-Risikofaktoren und hält geistig fit. Wichtig zu betonen ist, dass das System für jedes Leistungsniveau angepasst werden kann – von fitten, aktiven Senioren bis hin zu gebrechlicheren Personen. Die Intensität, Dauer und Art der Übungen ließen sich individuell einstellen, was eine personalisiertes Training erlaubt.

Mitohormetische Anpassungen durch dosierte Bewegungsreize

Ein weiterer Wirkmechanismus, über den das vorgestellte Therapiesystem seine Effekte entfalten kann, liegt in der gezielten Aktivierung mitohormetischer Prozesse. Unter Mitohormesis versteht man, dass leichte, wiederholte Belastungen in Muskel- und Nervenzellen eine moderate Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS) auslösen. Diese ROS wirken in niedriger Konzentration nicht schädigend, sondern als Signalmoleküle. Sie aktivieren Transkriptionsfaktoren wie Nrf2, AMPK und Sirtuine, die wiederum die Expression antioxidativer Enzyme erhöhen, Reparaturmechanismen in den Mitochondrien anstoßen und die Mitochondrienbiogenese über PGC-1α fördern (Mattson, 2014). Das Ergebnis sind verbesserte Energieversorgung, erhöhte Stressresistenz und eine Verlangsamung altersbedingter Funktionsverluste. Neuere Arbeiten betonen, dass gerade im Alter oder bei chronischen Erkrankungen diese adaptiven Reaktionen entscheidend sind, um den zellulären Energiestoffwechsel stabil zu halten und degenerativen Prozessen entgegenzuwirken. Das Trainingssystem eröffnet durch seine flexible Programmgestaltung die Möglichkeit, diese Mechanismen individuell anzusprechen: kurze Übungen von wenigen Minuten können so gewählt werden, dass sie für geschwächte oder ältere Personen nur minimale Belastung erzeugen, aber trotzdem nach 4 Wochen schon merkliche Verbesserungen des allgemeinen Wohlbefindens und der körperlichen Fitness hervorbringen (Kirk, 2025). Entscheidend ist nicht allein die Intensität, sondern der definierte Ablauf der Bewegungen, die in Summe eine mitochondriale Stressadaptation auslösen. Damit verbindet das System therapeutische Sicherheit mit der Fähigkeit, biologische Selbstheilungsprozesse auf zellulärer Ebene zu aktivieren – unabhängig vom Ausgangsniveau der Teilnehmenden.

Von Alltagsbeschwerden zur Bewegungsvielfalt: Überwindung negativer Selbstoptimierung

Bereits im Kindesalter erlernt der Mensch Bewegungen und Koordination spielerisch, „nativ“ und ohne bewusste Anleitung. Diese frühen Erfahrungen legen die Grundlage für ein breites Repertoire an motorischen Abläufen, das grundsätzlich jeder Mensch zunächst besitzt und nach eigenen Bedürfnissen optimieren kann – sei es aus Ehrgeiz im Sport oder durch Anpassung an berufliche Anforderungen.

Im Laufe des Lebens kommt es jedoch häufig zu einer Art negativer Selbstoptimierung: Bewegungen, die im Alltag scheinbar unnötig erscheinen, werden vermieden. Typische Beispiele sind monotone Sitzhaltungen über viele Stunden vor dem Computer, die Bewegungsvielfalt einschränken. Dadurch werden bestimmte Muskelgruppen überlastet, während andere vernachlässigt werden. Es entsteht eine Spirale: Fehlhaltungen führen zu Schmerzen, Schmerzen wiederum zu Schonhaltungen, die den Bewegungsumfang weiter reduzieren. Auf diese Weise etabliert sich ein Teufelskreis eingeschränkter Bewegungsmuster.

Das entwickelte System setzt genau an diesem Punkt an. Durch visuelle Reize werden Bewegungen auf spielerische Weise gefordert, die im Alltag oft nicht mehr ausgeführt werden. Die Patienten oder Nutzer werden durch Lichtsignale gezielt aus ihrem eingeschränkten Bewegungsspektrum herausgeführt und motiviert, „vergessene“ native Bewegungsmuster erneut zu nutzen. Die spielerische Darbietung lenkt von Schmerzen und Einschränkungen ab, sodass Bewegungen mit weniger Hemmung ausgeführt werden können.

Damit ist diese Form des Trainings nicht ausschließlich für Personen mit neurologischen Erkrankungen konzipiert. Vielmehr erfüllt das System die Voraussetzungen für ein ganzheitliches Bewegungstherapiesystem.

Fazit

Aus neurowissenschaftlicher und rehabilitationswissenschaftlicher Sicht erscheint das beschriebene System als vielversprechend und realisierbar. Es vereint aktuelle Erkenntnisse über motorische Kontrolle, Lernen und Plastizität in einem technischen Konzept, das Therapie ohne direkten Körperkontakt ermöglicht. Die Machbarkeit wird dadurch untermauert, dass ähnliche Ansätze – etwa interaktive Balance- und Reaktionsspiele, visuelles Cue-Training bei Parkinson, oder virtuelle Rehabilitationstools – bereits positive Ergebnisse gezeigt haben. Das hier vorgestellte System würde diese Komponenten in einem ganzheitlichen Trainingsgerät zusammenführen. Durch die starke wissenschaftliche Fundierung (Rolle der visuellen Reize, Neuroplastizität, sensorimotorisches Feedback) ist zu erwarten, dass es sowohl therapeutisch wirksam als auch im praktischen Betrieb umsetzbar ist. In zukünftigen Schritten könnten Pilotstudien mit Patienten durchgeführt werden, um die Effekte auf Mobilität, Koordination und Lebensqualität zu evaluieren. Wenn sich die angenommenen Vorteile bestätigen – verbesserte Motorik bei minimal-invasiver, motivierender Anwendung –, hätte dieses System das Potenzial, die neurologische Rehabilitation und Prävention um einen innovativen Baustein zu bereichern.

Quellen: Das Konzept stützt sich auf aktuelle Veröffentlichungen und wissenschaftliche Erkenntnisse aus den Bereichen Neurowissenschaften, Physiotherapie und Rehabilitation, wie in den zitierten Referenzen ausgewiesen.